“专家:郑州本轮疫情总体可控”——这行冷静到近乎漠然的标题,在信息洪流中不过是一粒微尘,却在无数郑州市民的手机屏幕上炸开无声的惊雷,这十二个汉字构成的技术官僚式断言,既是科学判断的凝练,也是政治话语的操演,更是社会心理的试金石,当抽象的数据遭遇具象的生存困境,当宏观的“可控”碰撞微观的惶惑,郑州的疫情叙事撕裂为平行时空:一端是流行病学曲线趋于平缓的乐观图景,另一端则是菜价波动、出行受阻、生计堪忧的日常战场。

“总体可控”四字背后,隐藏着一整套精密而自洽的技术治理逻辑,数学模型推演病毒传播系数R0值稳步下降,核酸筛查大数据勾勒出传播链的清晰轮廓,流调队伍以军事化效率切割潜在风险区域——这些构成专家判断的坚硬内核,然而科学语言天然携带的祛魅特性,却无情剥离了疫情中人的温度,被统计为“无症状感染者1025号”的是一位婚礼前夕的新娘,划入“封控区域C-12”的街角有家濒临倒闭的三十年面馆,专家眼中的疫情是病毒与防控体系的博弈,而民众经历的疫情,则是生计、情感、计划被打碎的脆响,这种认知鸿沟并非源于任何人的恶意,而是现代性铁笼中工具理性与价值理性的永恒张力。

更深的割裂发生在话语权的不对称分配中,专家通过新闻发布会、红头文件建构权威叙事,而民众则被困在微信群碎片信息、短视频平台焦虑渲染的符号泥沼中,当某小区业主群疯传“核酸异常未转运”的模糊视频时,疾控中心正在撰写第七版技术方案;当菜市场大妈为涨价西红柿抱怨时,商务局通稿正强调“生活物资供应充足”,这不是真相与谎言的对抗,而是不同维度真实性的平行呈现——系统性真实与体验性真实如同不相交的时空轨道,各自承载着部分真理,却永远无法完全重合。

社交媒体时代的情感政治,将这种撕裂推至荒诞境界。#郑州疫情#标签下既有志愿者逆行暖闻的感动表情包,也有市民吐槽隔离餐的狗头调侃,算法推荐机制如同当代巫术,越是焦虑越推送焦虑信息,形成情绪共振的茧房,当“总体可控”的权威定调遭遇裂变式传播的民间叙事,便催生出奇特的认知失调:人们理性上相信专家判断,感性上却无法摆脱对突发封控的恐惧,这种集体心理的薛定谔状态——既相信疫情可控,又疯狂囤积物资——恰恰折射出现代公民在风险社会中的典型困境:我们被要求同时具备相信科学的理性,与防备万一的生存本能。

穿透迷雾的可能路径,在于重构疫情沟通的伦理维度,真正的“总体可控”不应仅是流行病学指标,而应是融合了民众安全感、社会韧性、经济承受力的复合型概念,专家发言需克制技术傲慢,主动将“感染曲线下降”转换为“您孩子返校时间有望提前”;政策制定应承认民众焦虑的合理性,将“勿恐慌”的空洞安抚变为透明公开的物资储备数据与应急预案;媒体应拒绝简单二元叙事,既呈现防控大局的稳步推进,也不回避个体遭遇的真实困境,这不是放弃科学立场,而是在科学地基上建造人文沟通的桥梁。

郑州疫情终将过去,但“总体可控”引发的信任建构课题将长久存在,风险社会的本质决定了我们永远航行于不确定性的海洋,专家系统与公众认知的裂缝无法完全弥合,却可以通过坦诚对话不断收窄,当下次危机来临,我们或可期待这样的场景:专家在宣布“总体可控”时,会自然补充一句“我们知道您担心孩子的网课质量,教育局将在三天内落实解决方案”;市民在焦虑刷屏时,也能想起调出官方数据平台验证自己的担忧,那将是理性与共情的历史性和解,是现代文明在疫情灼烧后获得的精神抗体——它无法消灭所有病毒,却能让社会机体在下次冲击前,拥有更坚韧的抵抗力。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://bainet.com.cn/zshizhishi/112.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《数字迷城中的理性微光,当总体可控遭遇全民焦虑的郑州疫情镜像》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

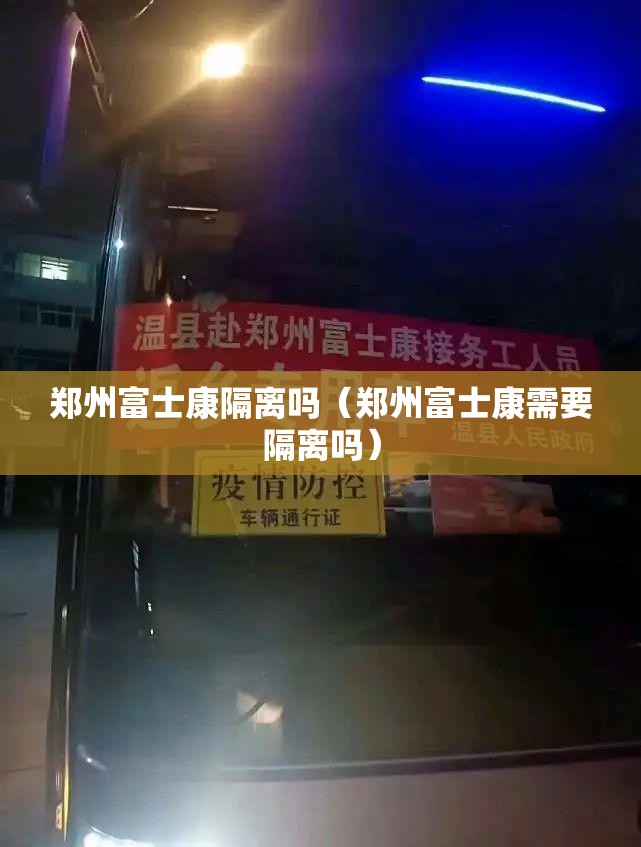

本文概览:郑州富士康工厂出现疑似新冠病例的消息引发广泛关注,作为全球最大的电子制造服务商之一,富士康在郑州的工厂是苹果iPhone等高端设备的重要生产基地,其员工规模庞大,产业链影响深远,疑似病例的出现不仅牵动着公众的健康神经,更对企业的疫情防控能力...