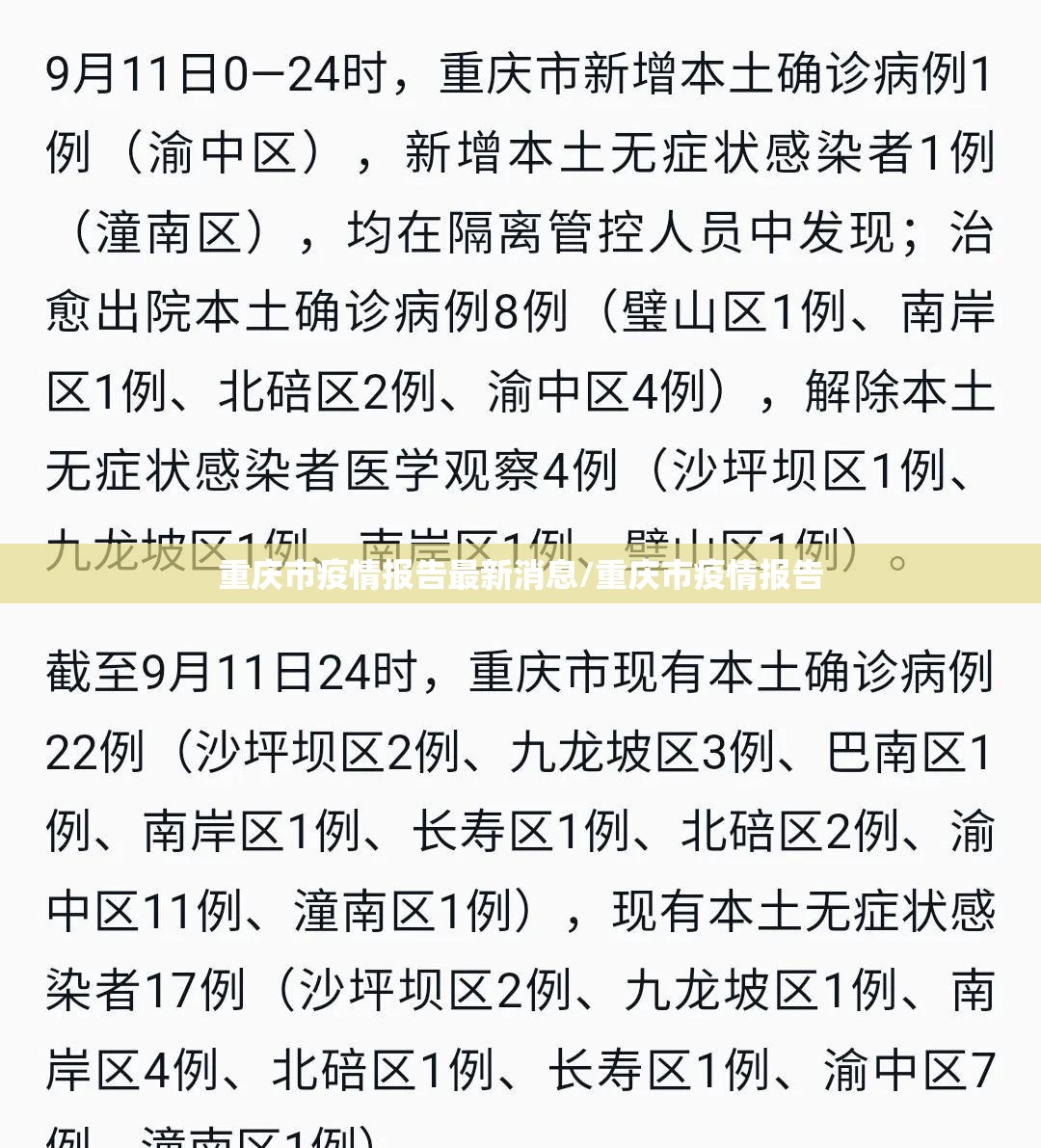

嘉陵江的雾从未如此沉重,2022年深秋,这座以魔幻地形和火爆火锅闻名的山城,陷入了前所未有的寂静,核酸检测点的长龙取代了解放碑熙攘的游客,防护服的白色成为街头最刺目的颜色,而在所有区域中,渝北区、九龙坡区和沙坪坝区组成的疫情“震中”,仿佛被按下了暂停键——这里不仅是病例数字的巅峰,更成了一面折射极端状态下社会百态的棱镜,一场无声却惊心动魄的人类学实验场。

病毒的闪电首先击穿了渝北区的现代化铠甲,那些玻璃幕墙的摩天楼群,瞬间从财富象征转化为流行病学的噩梦,中央空调系统成了潜在的病毒传播加速器,曾经彰显身份的密闭电梯间变作令人屏息的危险地带,某高端小区居民在业主群里为“是否允许外卖小哥进入”吵到深夜——便利与安全被置于天平两端,精英阶层的从容在生存焦虑前不堪一击,社区网格员小李每天穿着防护服爬四十层楼,逐户登记,声音沙哑地解释政策,他的身影在楼道监控中拉出疲惫的长影,成了维系这座垂直孤岛不致崩溃的细微血管。

九龙坡的老旧街区则上演着另一番挣扎,这里没有宽敞的楼道,只有蜘蛛网般交织的窄梯和外廊,七旬独居的张婆婆窗户系上的红丝带,是志愿者识别求助家庭的暗号——她不缺米面,缺的是无法自行操作手机获取健康码的绝望,菜市场关闭后,巷口突然冒出自发的“以物易物”角落:一把青菜换几颗鸡蛋,半瓶酱油换一包口罩,最原始的交换经济在数字流调时代意外复活,底层智慧在逼仄中开出花来,而当阳性病例需转运时,整个楼栋的咳嗽声都会诡异地消失——那不是痊愈,是恐惧催生的集体静默。

沙坪坝的大学城陷入青春与隔离的剧烈冲突,数十名学生被禁锢在狭小宿舍,线上课程的黑屏后是焦虑的面孔,朋友圈里“求一瓶老干妈”的调侃,掩盖不了对不确定未来的深切忧虑,一个男生在阳台用小提琴拉起《嘉陵江上》,音符断断续续飘过封锁的园区,成了比任何励志标语都动人的抵抗,这些被困的荷尔蒙与理想,在核酸检测的循环中计算着被偷走的时光。

这三重奏般的苦难之下,重庆的民间网络展现出惊人的韧性,火锅店老板把后厨改成物资分拣中心,的哥组成志愿车队穿梭运送医护人员,心理热线那头是连夜培训的教师志愿者,这些自组织的力量像毛细血管一样渗透到官方体系难以触及的角落,填补着灾难中的缝隙,社交媒体上,#重庆加油#标签下是精确到小区的互助文档,年轻人用技术本能重构着邻里关系。

权力与个体的摩擦也在高压下火花四溅,某小区居民集体抗议过度消杀,最终与防疫部门达成新的操作方案——这是一次罕见的基层协商,严厉的封控措施在“人性化”呼声中被不断修正,冷酷的防疫数字不得不直面一个个具体的人生:需要血透的病人、无人照看的宠物、即将临盆的孕妇,政策与人情的拉锯战,在每一条街道、每一扇门后实时上演。

当第一批解封消息传来时,场景并非想象中的狂喜,人们谨慎地走出小区,像重新学习走路,火锅店重新飘香,但每张桌子都装着隔板,沸腾的红油映照着半张面孔,拥抱依然谨慎,但眼神多了些难以名状的连接——那是共同经历过风暴的人才懂的默契。

重庆疫情震中的真相,远不是感染数字可以概括,它是一个极端实验室,将社会的所有纤维——阶层裂痕、人性光辉、制度弹性、文化特质——放在高倍镜下灼烧,这里发生的一切,既是一部沉重的灾难编年史,也是一曲关于普通人非凡韧性的赞歌,正如一位市民在阳台喊出的那句话:“雾都的雾再浓,也挡不住我们要活下去的光!” 这束光,照见的不仅是长江的奔流不息,更是在秩序与失序的悬崖边上,人类群体灵魂的深邃与明亮。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://bainet.com.cn/yulezixun/133.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《封城记,重庆疫情震中的无声战役与人性光谱》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:随着国内疫情多点散发与局部聚集性态势交织,浙江省作为经济大省和人口流动频繁地区,持续优化调整隔离政策,以科学精准防控为原则,最大限度减少疫情对生产生活的影响,本文基于浙江省疫情防控领导小组办公室发布的最新通告(截至2023年10月),梳理隔...